Les oreilles de Mickey flottent sur le Parthénon!

Attention, travaux ! Architectures de bande dessinée - exposition à l'IFA, 6 rue de Tournon, 75006 Paris (article de 1985, publié dans Diagonal, n°55, pp.28-30, Paris)

les illustrations sont tirées du catalogue de

l'exposition "Architectures de bande dessinée" édité par l'IFA, diffusé

par IFA et Distique. Prix 150 francs.

"Putain ! quel est l'enfant de salaud d'architecte qui a construit cet étron !"

On se précipite rue de Tournon, vaguement inquiet quant aux

conséquences de cette iconoclastie car manifestement la BD a pris le

pouvoir sur l'Architecture, qu'en aura-t-elle laissé, telle qu'on la

connaît ? Le dessin de l'architecte tend à évacuer la figuration des

événements interhumains pour privilégier celle de l'avènement plastique

du projet. La stratégie iconique de l'architecte y conduit directement,

car le projet doit se présenter support de rêve pour tous : il ne faut

donc pas en montrer des appropriations trop précises, mais des usages

généraux et anonymes. On craint donc, en route pour l'IFA, de voir

succomber cet anonymat accueillant aux fantasmes de tout un chacun par

le récit, versatile, oh combien, de la BD moderne venant marquer des

espaces dont certains nous sont proches du sceau de ses incongruités.

Plus exactement du sceau de l'autre, toujours incongru par définition.

On voit mal quel architecte ayant terminé un rendu pour un concours y

mettrait en action des personnages dont les bulles confient, par

exemple : "pas mayen de trouver une entrée......, ou bien "rien ne

bouge là-dedans, capitaine" (Bob de Moor, Fortifications). La BD, en

donnant une seule action parmi l'infinité possible, détruit celle-ci

comme potentialité.

Des architectures "passeuses-à-l'acte"

Du moins le pensais-je avant. Ayant vu, ce n'est plus aussi certain. Il

y a, d'abord, l'effet roboratif de l'humour, et celui du courage des

organisateurs : la première bulle que j'ai lu hurlait : "Putain ! Quel

est l'enfant de salaud d'architecte qui a construit cet étron !". Voilà

qui fait plaisir, l'IFA prend des risques et ne prend pas les

architectes pour les fragiles plantes rares narcissiques qu'ils donnent

parfois l'image d'être. C'est dans la BD de Rochette : des loubards

indignés par l'édification d'une "Maison de la Culture Dalida" qui

dépare leur beau terrain vague, la dynamitent et héritent ainsi d'un

trésor de décombres auxquelles ils pourront donner sens euxmèmes. Une

vraie Love-Story d'architecture très bien soutenue en arrière-plan par

les ondoyantes dalidéennes de la MJC, que Rochette a dû piquer du côté

de Royan ou Caracas : du sous-Nervi des années 50. II y a une

demi-douzaine d'autres histoires (trés différentes !) ayant en commun

une interaction réelle entre architecture et sulet du récit. Dans

"Opéra-Boum" de Varenne, les statues du Palais Garnier partent au bal,

nues et en métro ! C'est donc une partie du monument qui s'anime et

vient parmi nous, comblant temporairement le hiatus entre la pérennité

architecturale et le fourmillement desvécus humains que les statues

semblent nous envier : elles échangeraient bien leur idéalité

sculpturale contre un peu de vie, même apparemment inepte dans son

individualité intransmissible. Très fort, bis !

Dans le même registre des architectures "passeuses-à-l'acte" il y a

l'histoire de Comés sans aucun personnage humain, sinon le lecteur,

séduit par les sussurrements érotiques que fait entendre une maison

vide et privée d'amour, dont les replis Intimes se révèlent mortels

(mais trop tard, on a été eu). Ce sont quelques histoires fortes où

architecture et êtres vivants agissent à armes égales. Dans l'ensemble,

il n'y a cependant qu'une coexistence polie entre ces deux partenaires

: chacun laisse vivre l'autre moyennant le respect de quelques règles.

C'est d'ailleurs le mérite principal de cette exposition de montrer

enfin de la vie dans l'architecture, donc de l'imprévisible sans

relation avec le cadre architectural, sinon à un hypothétique Nième

degré. Le vide humain que nécessite le dessin d'architecture rappelle

le voyage dans le temps de la nouvelle de H.G. Wells : si les siècles

durent des secondes, on ne voit plus que les pierres, on voit même

l'évolution de l'urbain comme naturalisée, comme ces plantes prises en

accélère qui naissent, se dèplient, fleurissent, se décatissent et

meurent sous nos yeux.

L'invariant maternel !

Ce vide auquel tend la banalisation des particularités humaines est ici

violemment comblé : ça déborde de partout, et pourtant l'architecture

fait avec, elle parait même parfois protéger ou permettre des actions

contredisant son propre message. De rigoureux dessins de cadres

historiques grandioses viennent à point pour conférer une majesté à des

événements qui, tout imaginaires qu'ils soient, en retirent un cachet

d'authenticité assez impressionnant : il faut bien croire que c'était

vrai, puisqu'on vous montre exactement l'endroit où ! Inversement, les

fictions architecturales des dessinateurs SF

paraissent pauvres comparées aux délires de vrais architectes; sans

doute parce que chez ces seuls derniers, la faisabilité technique

réelle vient singulièrement pimenter l'utopie. L'appréhension premiére,

celle d'une submersion des espaces architecturés par le n'importe-quoi

tous azimuts des avatars existentiels, cède le pas au sentiment

libérateur d'avoir soi-même aussi le droit, comme tous ces inconnus

souvent étranges, d'exister en toute singularité, en toute indépendance

d'être par rapport aux directives qui semblent émaner des

architectures. Je crois, du coup, comprendre ce qui m'a frappé comme

exact dans le petit dessin provoquant de Joost Swart quand il a collé

des oreilles de Mickey à un temple Dorique. C'est la protection

symbolique qu'offrent les oreilles de Mickey dont l'exposition ne

retient aucune BD par ailleurs. Ces oreilles, devenues ici symboliques

de la BD elle-même ne le sont pas par hasard. Elles ont fait le succès

de Mickey auprès de trois ou quatre générations de gosses de tous les

pays et cela ne s'improvise pas : lorsque l'on regarde Mickey s'agiter

dans ses aventures, ces deux oreilles ne sont jamais vues de côté,

toujours fidèles au poste, toujours rondes, toujours deux et de face.

Quoi qu'il advienne elles rassurent. Sous la haute protection de cet

invariant maternel, l'enfant peut affronter, lui aussi, le

n'importe-quoi. Et n'est-ce pas ce que le cadre architecturai offre

lui-même aux personnages des récits réels que nous vivons, nous, chaque

jour ? Il y a donc un chassé-croisé amusant entre la protection

symbolique des identités individuelles permises par l'inaltérabilité

des cadres architecturaux et l'humour de sa symbolisation précisément

par cette partie anatomique de notre vieux copain d'enfance Mickey, qui

autrefois remplissait la même mission !

"Allons, Von Munster, soyez raisonnable... íl faut que je me repose".

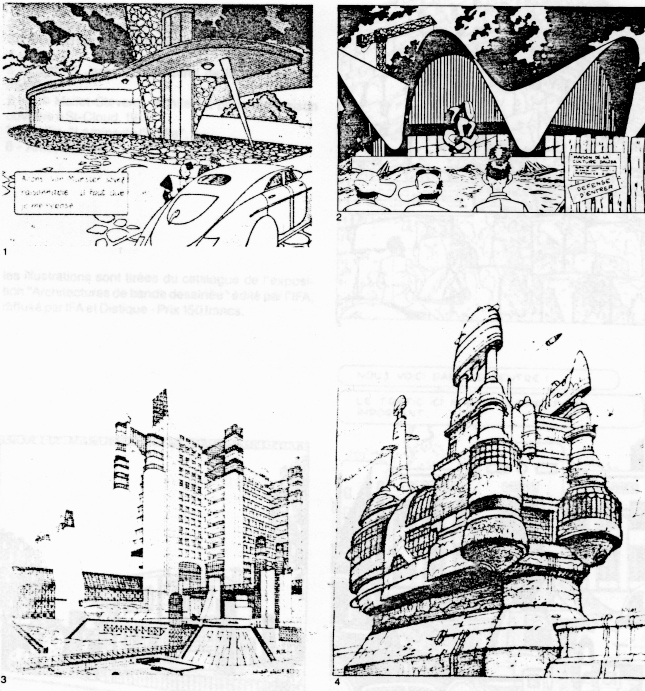

1 - Jean-Louis Floc'h, "En pleine guerre froide".

2 - Rochette, "Terrains vagues"

3 - Antonio Sant'Elia, architecte, ville futuriste, 1914.

4 - Bilal

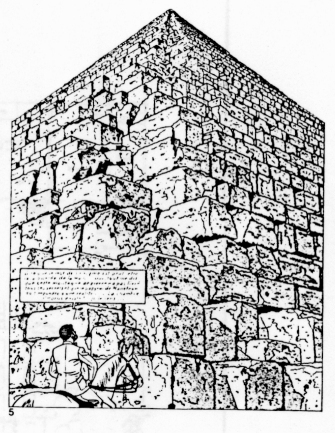

5 - Edgar P. Jacobs, "Le secret de la grande pyramide"

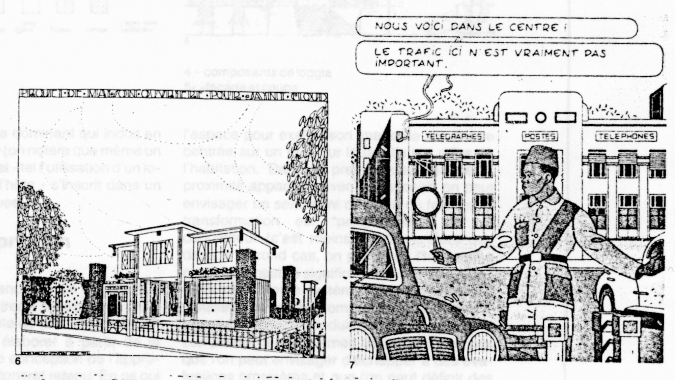

6 - Bob Mallet-Stevens, architecte, projet de maison ouvrière à St-Cloud,1914.

7 - Goffin, "La mine de l'étoile .

8 - Arno, "Bunker".